Poemas en prosa de Léon Bloy,

basados en doce acuarelas de Eugenio Grasset

para un almanaque Art noveau.

(Presentación en el blog)

¿A quién, sino a vos, dedicar estos poemas, mi queridísimo amigo y su inspirador? Piénsese de ellos lo que se quiera, me basta con haberos interesado por espacio de una hora. Habéis comprendido admirablemente que vuestro Zodíaco no podía ser concebido e interpretado por mí, en sentido distinto al del Calendario de los Santos, católico, apostólico y romano. Sería inaudito que yo expresara, con un motivo cualquiera, las puercas ideas del mundo, y os ruego que rehuséis toda explicación a los imbéciles.

Vuestro

LEON BLOY, Octubre 1900.

¿Es mi fosa lo que cavas, niña caritativa? Si es así, apresúrate, pues me parece que estoy tan muerto como el año que pasó, que apesto ya como Lázaro, y tengo una extrema impaciencia de ir a esperar la Resurrección en el lecho de los santos.

Hazla bastante espaciosa. No olvides que es necesario que me acueste en ella con mi pobreza, tan grande, y que siempre regresa.

El lugar no me desagrada, bella jardinera. Me gusta ese acebo, que simbólicamente no me representa mal con su madera fuerte, sus hojas feroces, y sus frutos color fuego. Sus espinas intimidarán a las sentimentalidades peregrinas, las locuacidades fúnebres y los afectos inmortales; y su sombra parsimoniosa protegerá con eficacia el sueño del Mendigo Ingrato.

Indudablemente, acondicionar las sepulturas es tarea tuya. Desde que tu Madre, en un instante hizo caer con la punta de su dedo de Infanta de Dios todos los frutos de los árboles del Paraíso, casi no hay ejemplo de mujer que no abra en su huerto un pequeño abismo para sepultar a algún desdichado. ¿No es a mí, niña mía, a quien darás la preferencia? Interroga, si quieres, a todas las garduñas. Ellas te dirán que no hay carroña que me iguale, y que nada es más urgente que enterrarme.

Además, está esa fuente de cristal opaco, con sus estalactitas que tú has debido helar con tus suspiros: la fermentación de mis entrañas quizás la deshiele. No te inquietes, preciosa, no he de ser un huésped inútil. Tu césped será más verde, y la fina arena de tus mediocres avenidas, se hará más pálida. El boj de tus ribetes ya no desesperará de ser bendecido, algún domingo de Pascua Florida, en la iglesia parroquial que ignoran seguramente tu amarillo desvaído y tu falda color castaña de aldeana acostumbrada a trabajar durante el Santo Día.

Ese parasol triste que veo tras el estanque conocerá al fin la gloria de los cedros; tu haya de tronco lívido, tus frutales salvajes y hasta el invernáculo en que ocultas tus flores delicadas, condenadas a morir de nostalgia sobre el seno impuro de nuestras vírgenes —todas esas criaturas afligidas de sentir que hoy no has comido el Cuerpo de tu Dios— recibirán de mi osamenta, el electuario profiláctico de su melancolía.

También tú, obstinada excavadora —aún en esa hora fantasmal— de un suelo ilusorio que la podredumbre de cien millones de efigies vivas del Señor ha trasubstanciado, te incorporarás en una actitud algo más humana cuando, habiéndome sepultado en esta patria, adivines que tienes bajo tus pezuñas la pobreza; sí, verdaderamente la Pobreza misma, o por lo menos, su perfecta imagen, que —puedes creerme— es absolutamente divina.

¡Vamos! agradable animal, apresúrate a hacer la fosa. El momento es oportuno. Estoy colmado de hostias consagradas, lleno de salmos y de penitencia, lleno de contento y de ignominia, y germinaré para ti.

Odio ese afán de podar los pobres árboles, los melancólicos árboles que no pueden defenderse, y que crecerían en todas las direcciones, cuyas ramas abrirían también las puertas y ventanas de las casas, y derribarían, con cálida mano, todas las cercas de los huertos donde se refugia el sapo del egoísmo indiscutible de los hortelanos.

Pero, ¿quién piensa en el cautiverio de esos rehenes de la Gula humana? Los verdugos de Cristo, que deberían considerarse dichosos de pudrirse en la miseria entonando purísimos himnos y comiendo las raíces más amargas de las flores de los sepulcros, han inventado la mutilación de esas criaturas sin fealdad, para hacerles derramar su esencia en frutos tan suaves que uno muere con sólo respirarlos.

Imágenes admirables de aquellos mártires que eran talados en los mataderos de cristianos para que así engendrasen, en sus torturas, el gozo de la Iglesia. ¿Acaso no se advierte también cómo se retuercen los míseros, cómo se crispan y sollozan bajo su corteza que revienta, cuán diformes son y cuán lamentables?

Pienso que otrora, antes de la catástrofe del hombre —hace ya una inmensidad de siglos— los árboles hacían su voluntad, que se paseaban buenamente por el Edén inefable, bajo las miradas de la Pareja inocente, para ahorrarle la fatiga de caminar bajo sus frondas. Más tarde, algunos ciegos sublimes que se arrancaron ellos mismos los ojos y los arrojaron a los abismos del Paraíso, vieron muy claramente a los árboles de todas las especies y de todos los tiempos acudir desde los extremos de la tierra hacia un Monte único y prodigioso: —¿Seré yo, Señor? decían entonces, ¿seré yo?

He aquí, pues, una linda persona pronta a podar a ese célibe cuya horrible osamenta de peral sin consuelo, hace acudir a mi boca un agua amarguísima. Esta joven de febrero parece no encontrar muy mala la existencia, y el reflejo de cizallas en sus ojos llenos de atención es bastante, supongo, para sus instintos de contemplativa.

¡Que tenga cuidado, sin embargo! Terrible es hallarse en un huerto cerrado, donde no tiene el derecho de entrar ningún pobre. Verdaderamente tiemblo al pensar que esa rama aguzada que ella va a cortar puede saltar a su rostro, hundirle un ojo y adentrarse en su cerebro, en su menguado cerebro, donde, sin duda, jamás fueron admitidos los medicantes pensamientos del cielo.

Porque no se conoce ningún árbol, como ningún hombre. Uno hay, que es inmortal, y cuya historia es infinitamente famosa, pero que el terrible Querubín ha ocultado tan bien que sólo Dios sabe dónde se encuentra. Pero siempre es horrible ver a una mujer atentar contra un árbol, y ¿cuál es el ángel de las tinieblas que se aventurará a decir que ese árbol, precisamente porque tiene un aspecto tan desdichado, no es el que se llamó Arbol de la ciencia del Bien y del Mal, en cuyo tronco se enroscara la antigua Serpiente?

¡De rodillas, sembradora, de rodillas, si es que eres capaz de comprender lo que haces! Ambas rodillas, no es bastante una sola. Porque en verdad te digo que en el momento en que se siembra cualquier cosa, ¡he ahí que pasa Dios!... Cualquier cosa, he dicho, ¿entiendes?; es decir, no importa qué.

Suponiendo —no tengo inconveniente en imaginarlo— que tus granos hubiesen sido comprados en la tienda de un demonio, y que sembrases la Peste, el Hambre, el Horror, la Destrucción, el Espanto, sería exactamente lo mismo, y sería menester, y con mayor motivo, arrodillarse. Yo te lo digo: es Dios que pasa.

Aquel de sus Apóstoles que se jactaba de saber plantar, y que está representado con una espada, escribió un día a griegos fornicadores que no hay sino tres maneras de sembrar: en la podredumbre, en la abyección y en la flaqueza; y mira por qué ésta es la posición que te conviene. Como solamente al Señor compete fecundar la vida o la muerte, es ante El que tú trabajas, y él te contempla en un formidable silencio.

Es posible, después de todo, que tú creas no sembrar más que flores. De esto hablaremos más adelante, cuando llegue la Primavera. Por ahora, sólo nos hallamos en el mes de marzo, aniversario de la Creación del mundo. Hízose entonces, en los tiempos de los tiempos, una siembra de soles y de reptiles de la que no podrías formarte una idea. Tu linda cabeza rubia estallaría con sólo oír hablar de esa siembra. Luego, cuando la hora llegó, apareció el Hombre, que es, a un tiempo, un globo luminoso y una bestia rampante. Aquél debía ser el Sembrador por excelencia y yo no alcanzo a comprender por qué tú has ocupado su lugar.

Si al menos sembraras durante una noche sin luna, como hacen los hechiceros, habría posibilidades de que flores negras o legumbres de tinieblas, bendecidas espantosamente por los íncubos del caos continuasen a plena luz el sueño de injusticia y de prevaricación que anida en tu alma. Pero yo te veo en un jardín claro, de verdes y extensas avenidas, donde el hálito refrescante del Domingo de Laetere propicia ya el celo de los pajarillos enamorados. ¡Ah, no!, en verdad tú no sabes lo que haces, es evidente.

Nunca te han dicho, por ejemplo, que los vendedores de granos son los almaceneros del Misterio, y que nunca se puede estar seguro de lo que ellos venden. Pues bien, escucha. Poco importa que quieras sembrar alhelíes o zapallos; existe un Grano prodigioso, nada más que un grano, el más pequeño de todos, dice el Evangelio, que es el símil impenetrable del Reino de los Cielos, y la medida infinitamente exacta de la Fe. Es de ahí, sin duda —te lo digo al pasar— que proviene el famoso orgullo de los mostaceros, porque esa semilla es un grano vulgar de mostaza.

Vulgar sí, mas no cualquier cosa, puesto que la Parábola no designa más que a Uno, el cual será único y adquirirá proporciones de coloso y en él se refugiarán todos los pájaros. ¿Qué dirías tú si en tu caja o en tus paquetes que me inquietan se ocultara el germen terrible de ese gigante, y si creciera en un minuto, como conviene a las vegetaciones milagrosas, y devorando tus flores, tus arriates y tus plantas, hundiera su raíz más larga en tu corazón?

Esto es el mes de Pascua, el mes de los árboles en flor, el mes de los ranúnculos y de los pasmos de la adolescencia. Hace treinta o cuarenta años, me echaba yo sobre la hierba tierna bramando hacia el Infinito. Después, nada he hallado en el chato mundo exterior que pudiera compararse a aquello. El Monte Blanco se me antoja un agujero, y me asquean los océanos, que cualquier imbécil puede cruzar.

El Paraíso terrenal, el Edén perdido cuya recuperación debe constituir el esfuerzo de todo ser humano, no puedo sino imaginarlo de este modo: una pradera de la Anunciación, alfombrada de dientes de león y de botones de oro, bajo humildísimos manzanos que parecen otros tantos Confesores, y cuyas ramas, cargadas de cálices, parecen inclinarse a besar la tierra.

En cuanto a ti, que me conturbas, déjame contarte una historia que me haces recordar, una dulce historia de antaño. Desde luego tú comprenderás lo que puedas, lo cual no tiene importancia. Yo busco, principalmente, la complacencia de mi alma que es, a mis ojos, la Bella del mundo.

Una santa habíase extraviado en un bosque. Caía la noche, y todo era de temer. Entonces ella oró con fervor, así como tú rezarías, quizás, si tu padre te hubiera enseñado a orar, implorando el socorro de Angeles veloces. Al punto brotó a sus pies, una fuente que se hizo arroyo, color de cielo y este arroyo la condujo nuevamente a su ermita. He aquí toda la historia. No es larga, pero agrada singularmente a mi alma, te lo repito, y es tu río encantador el que me hizo pensar en ella.

Ahora bien: cuando te hablo de mi alma, ¿eres tú capaz de comprenderme? ¿Podrías siquiera presentir, a esta loca de la Pasión del Señor Jesucristo, que no cesa de saltar, de gritar y de sollozar en mí, cuando un terrible sueño no la paraliza?

Ella no podría soñar despierta, como tú, bajo esos árboles y entre esas flores. Ella tiene hambre de Infinito, te lo aseguro. Tiene la sed furiosa de las cosas que no se pueden ver, y que existen al punto de hacerte morir.

Si se te arrojara viva a esa monstruosidad, con todo tu paraíso, no la saciarías en una hora. Ella necesita devorar a Dios cada mañana, y necesita el derrumbe de los mundos.

Escúchame. Esta agua purísima que corre a través de la hermosa pradera, y que sin duda es un afluente desconocido del inmenso Río de las Lágrimas de Eva, cuyas cataratas están en el cielo; si tú quisieras seguir esa dulce corriente, como hacía la virgen de mi historia, si quisieras seguirla, un poco solamente... ¿quién sabe si no llegarías muy pronto, tras la desaparición de todos tus árboles, a tu verdadera morada, a tu casa terrible de doncella sin Dios, sobre las márgenes calcinadas de un Orinoco de sangre iluminado por estrellas enfurecidas?

He aquí una quinta joven, visiblemente resuelta a cansarse lo menos posible. No está de pie, ni de rodillas. Los gestos de contemplación y de oración le son igualmente desconocidos. Está sentada tranquilamente en un banco del jardín, como una hija de la majestuosa Juno, cuyos ojos de vaca impresionaron al buen Homero por todos los siglos.

Perversamente inclinada, recoge con languidez grandes iris del color de la Pasión, que van a morir en su cesto. ¿No haría ella mejor dejándoles en sus tallos, junto a esas lampánulas y a ese viburno bola de nieve, no lejos de ese joven castaño que erige sus flores piramidales en la gloria de un crepúsculo bizantino?

Me parece que tú no sabes muy bien lo que haces, mi dulce niña. Tú obedeces simplemente, supongo, al instinto de destrucción que hay en ti. Yo no te veo, con esa tu cabellera roja de maga, trayendo esas bellas plantas a María, en la iglesia de tu parroquia. ¿Sabes tú quién es María, la Virgen purísima y muy terrible, de la que se ha escrito que "Ella reirá en el Ultimo Día"? No, ¿verdad? Tú, como todos, piensas, si a eso se llama pensar, que el mes de esta Reina es para tu propio adorno, para el ornamento de tu altar, de tus altares, ¡oh, desventurada! Y te quedarás atónita sin remedio si se te dijera que será preciso, aun antes de las vísperas de Pentecostés, rendir cuentas de todo al Espíritu Santo. Helo ahí, transformado en bola de fuego, para precipitarse sobre ti...

¿Crees pues que ha de durar siempre esta farsa impía de la gloria de las doncellas del mundo, que harían retroceder a las serpientes, si su interior se hiciera visible a esos reptiles?

Hay una voz que oirán todos, cuando hayan silenciado las otras voces. Es la voz del Espíritu Consolador, del Esposo de la Inmaculada, del Amor mismo, y no hubo jamás otra voz tan terrible. No sé lo que te dirá. Pero ya habrá pasado entonces el tiempo de la misericordia, y esto lo sentirás inmediatamente a tu atentado contra las flores. ¡Tu propio terror te devorará como un dragón, y la Estrella de mañana romperá a reír en el fondo de los cielos!

¡Hete de pie, al menos a ti, Antonia-Bautista, otra exterminadora de flores! Si se te hiere, tendrás que caer. ¡Pero... eres tan joven! Apenas quince años, ¿no es así? Demasiado temprano es para destruir las pobres rosas. Aunque después de todo, ¿quién sabe si no es para deshojarlas al paso de la procesión del Santo Sacramento? Prefiero creer eso...

Por otra parte, tú estás harto despeinada para tener pensamientos horribles, pensamientos de ídolo; y tu gesto de Eva quiero esperarlo, no será ocasión de ninguna catástrofe.

Tal es mi benevolencia de hoy, que hasta el cerezo que hay tras de ti, oh Pietra Paulina, poco me alarma, a pesar de saber que fue traído antaño, del Oriente, por los cruzados, que lo importaron juntamente con la lepra y la arquitectura ojival.

Empero, la Madre de Dios es llamada Rosa Misteriosa, y esto debe ser objeto de atención. ¡Es tan peligroso atacar las cosas simbólicas!

La creación de las flores es tan perfectamente incomprensible como la creación de los mundos. Pero luego que Adán hubo dado un nombre a cada uno de los animales, como está escrito en el Libro, ¿no se advierte que debió necesariamente nombrar además las flores? ¡Quién podría expresar el estremecimiento extático de ese Padre de todos los Profetas, cuando debió determinar así, para siempre entre otras agradables criaturas, a Aquella que debía ser eternamente la precisa imagen del Cáliz de la Redención!

El más bello rosal de la tierra está en Asís. Es el rosal al cual se abrazó desnudo San Francisco, para desesperar al demonio. Rosal milagroso que tiene siete siglos y cada año aparecen sus hojas salpicadas con la sangre del Seráfico. Tu rosal, pobrecilla, es de otra especie muy diferente. Por otra parte, presumo que sus hojas manchadas con la sangre de cualquier desconocido te aterrarían. Las jóvenes manifiestan poco entusiasmo por los héroes; prefieren mucho más a los payasos. En cuanto a los Santos, ellas ni siquiera saben lo que son.

Las rosas que tú cortas, son, a pesar tuyo, otros tantos ejemplares visibles de la Roca con pistilos de dolor, de donde surgiera la Fuente de Sangre que corre sobre ti, hará pronto dos mil años. Cuídate solamente de no pinchar tus lindos dedos, porque nada hay más parecido a la Corona de espinas que un ramo de rosas.

Es así como yo me represento la Cabeza adorable de Jesús en Gabbatha, es decir, en el punto culminante de su Pasión, cuando cien mil judíos, desesperados, gritaban que se le crucificara... ¡un ramo de rosas!

JULIO

JULIO

¡Ah! Pero ¿qué se han hecho los pobres? ¿Dónde están? No solamente no los veo, sino que tampoco distingo objeto alguno que me los recuerde.

Ultimamente no veo más que mujeres bien vestidas paseándose, o inmóviles en bellos jardines. Ni uno sólo de esos amables andrajosos, de esos queridos muertos de hambre que ponen un poco de gloria en los paisajes, y que lo consuelan a uno del hedor insoportable de los propietarios.

Mirad esa noble dama que lleva en su vestido azul el emblema del león, como si ella quisiera devorarlo todo. Yo no siento deseo alguno de dirigirle una palabra. Hace tiempo que no me tomo el trabajo de fijarme en esas criaturas inferiores, que estaría tentado de encontrar adorables si las viera sin un céntimo. Esta no tiene ninguna necesidad de mí, eso es muy cierto. Por lo demás, está demasiado ocupada y no me prestaría la menor atención. Ella riega lirios más espléndidos que los de Salomón, si bien estos no trabajan ni perfuman.

¡Por eso los cuida, suponiéndolos símbolos de sí misma, esta parricida perezosa que hace crucificar por su cuenta al manso Salvador, cada mañana, y que no tiene ni siquiera la energía de levantarse para verlo morir!

Olvida o no quiere saber que esas mismas flores expresan muy particularmente la pureza, que podrá convenir a algunos pordioseros, pero hay que reconocer que es incompatible con los deberes del mundo.

¿Ha regado ya, esas magníficas adormideras que diviso cerca de ella? Sean éstas las amapolas del sueño o de la muerte, me parecen más adecuadas para esta esposa de la condenación. Por fuera son espléndidas, pero por dentro huelen mal. Y a la distancia, en jardines vecinos, descubro otras adormideras, cuidadas no menos celosamente.

—¡Dios Mío! Es a Ti que me dirijo ahora. ¿Qué has hecho de tus pobres? Señor Jesús, ¿dónde están? Yo sé por tu Evangelio verdadero que los habrá siempre, porque te es imposible, a pesar de ser Hijo de Dios, prescindir de ellos: porque no puedes ser una cabeza sin miembros, y porque se caerían todos tus soles el día en que no hubiera más pobres.

También sé que es un pobre el que debe realizarlo todo, y pienso que en este momento, hace girar el mundo con un dedo, desde alguna pocilga.

¡Jesús misericordioso! No permitas que los ricos inunden la tierra. Mira ya el crepúsculo vespertino y la noche que llega. ¡Envíanos las dulces lámparas que son tus pobres, las lámparas apacibles, de suave olor, que iluminan tu Paraíso y que encierran, por virtud divina, todos los torrentes, todas las cataratas de luz, todas las sumas de esplendores que puede entrever la inteligencia de un Serafín!

AGOSTO

AGOSTO

He aquí un cielo cuyo color me parece amenazador. Esa joven cuyas cintas azules la hacen parecer a una hija de María, no debería detenerse en medio de esos soles y en la inmediación de esos árboles sombríos. Además, hay ahí nenúfares emblemáticos de castidad, que bien podrían atraer el rayo.

El mes de agosto, por lo demás, está lleno de misterios. Sin hablar de San Pedro en cadenas, ni de San Lorenzo, es el mes de la transfiguración, de la Asunción... y la Degollación. Paréceme que esas fiestas son otras tantas invocaciones a los cataclismos, la última, probablemente, más que las otras.

Pero ¿quién piensa en ello? Cuando la Iglesia ha celebrado el triunfo ecuménico de la Virgen, diríase que todo lo que viene a continuación se desvanece, ¡tan inmenso ha sido el esfuerzo! Apenas se ve pasar a San Bartolomé con su hermoso manto encarnado, y al del sublime rey de Masora y de Cartago sobre su lecho de cenizas. Nadie advierte la Degollación, el martirio del Hombre absolutamente único enviado de Dios para ser testigo de la Luz, y por el cual todos los hombres reciben la Fe.

Tiemblo cuando veo que una mujer lleva alguna cosa. Aunque sólo fuera un cesto de castañas, en el mes de diciembre imposible me resulta no pensar en la Cabeza de San Juan. Pienso que hubo dos mujeres para lograr que esa Cabeza, inexpresablemente bendita, fuera separada de su cuerpo, y que, posteriormente, muchas otras ha habido para buscarla en una horrible cloaca, llorando de amor. Entonces me pregunto si todas las mujeres no están llamadas a llevar, de una u otra manera, la Cabeza de San Juan, y si esto no es la manifestación de una ley profunda.

Aléjate, pues, joven de azules cintas. Apresúrate a huir. No se cómo, he sido advertido de la inminencia de una fuerte tempestad. ¡Vete con tu cesto y lo que hay dentro, oh doncella que me causas pavor!... La Cabeza de San Juan ha sido cortada para complacer a una joven que se te parecía quizás, y he aquí a San Fiacre portador del rayo en su carro...

Lárgate, te digo, y si temes a Dios, ve a ocultarte en la iglesia más próxima. Humíllate al pie del altar, e implora como puedas por aquellos que no conocen al Precursor, mientras los vientos y las centellas se desatan sobre el miserable mundo que ha cortado la Cabeza de San Juan.

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Otra rubia que lleva flores dudosas. Me mira de un modo singular, como si me creyera su juez. ¡Ay! ¡Cuán poco soy de temer para ella! La experiencia ha matado en mí la sospecha. ¡Todo es tan mediocre y tan estúpido! ¿Dónde hallar hoy una verdadera perversa, una heroína de Balzac o de Barbey d'Aurevilly; una mujer más o menos bella, más apegada al infierno, capaz de esconder, para terror de las armas, alguna espantosa reliquia bajo las flores?

El decorado, justo es reconocerlo, sugiere el éxtasis romántico. Nos hallamos en un jardín amplio, en un paseo de infante, banal y grandioso. ¡Pero en todo esto, cuánta vanidad! Cuántos de esos castellanos que han pasado treinta años detrás de un mostrador, entre el pedido y la factura, y cuyo lirismo se agotó en fórmulas tales como: "¿Y también esto, señor?" o "He recibido vuestro pedido", o "Pagaré sobre vuestra caja, una orden por tal suma, al Iibrar el día tal..." etc. ¿Puede razonablemente pedirse una peripecia shakespeariana a tales corazones, a tales cerebros?

No se inquiete, pues, la querida joven, en medio a sus dalias pálidas y bajo su serbal. No trataré de averiguar qué lleva, como tampoco lo que piensa, pues no ganaría con ello nada.

Además, es la hora en que todo va a morir. María acaba de nacer, y la Iglesia está a punto de exaltar la Cruz. Fuera de esto, ¿qué son las formas del Arte y los movimientos de la Poesía? He aquí el otoño. La naturaleza está profunda e incurablemente desalentada. Excepción hecha de los cristianos muertos, todo cuanto se encuentra en la tierra no abriga esperanzas. Las plantas hacen mal a la vista. ¿Por qué las mujeres, que están apenas por encima de las flores, habrían de conservar, en medio de la universal agonía, algún espejismo de victoria?

Pero la tradición de los poetas, que debe tener su origen en el fondo del Abismo, bajo las magníficas Verdades perdidas, quiere absolutamente que el triunfo de la mujer esté en su misterio. Misterio de sus ojos, misterio de su boca, misterio de sus gestos... misterio también, supongo, de sus inexistentes pensamientos. ¡Lástima de cítara, cuando se sabe que todo va a morir, y que todo está muerto!

¡Pero quién puede tener necesidad de vivir, cuando la Madre de Dios viene al mundo, y qué decir de un triunfo humano, cuando es exaltada la Cruz del Redentor!

OCTUBRE

OCTUBRE

Deja esas hojas, hija mía, te lo ruego. ¿No ves que es un decorado sublime? ¿Serás una de esas necias que uno ve siempre, empuñando la escoba y el cepillo, y que tienen una idea tan pobre del orden que su diligencia las impulsa a borrar hasta la Belleza divina? ¿Es pues, para barrer y destruir esas hojas admirables que abarcan, en octubre, dos tercios de la paleta, que te has puesto ese magnífico vestido azafrán?

Nadie te ha enseñado, bien lo veo, que siendo el plátano, según el Santo Texto, uno de los árboles misteriosos designados para simbolizar a María, es al mismo tiempo el que retiene más tiempo y con más brillo los adorables colores del sol poniente.

Ciertamente, pocas cosas conozco que posean la penetrante belleza de la alfombra de sus hojas sobre el césped, y la vecindad de los más bellos crisantemos del mundo no agregaría nada a la melancólica intensidad de esta vista.

Deja, pues, te repito, esas pobres hojas.

Déjalas caer una a una, hasta que formen un lecho de oro al Buey de San Lucas. Yo vendré a sentarme dichosamente junto a esta amable bestia, debajo de San Francisco y San Dionisio: éste, llevando su cabeza color amatista en sus manos episcopales y aquél, resplandeciente con los estigmas de Jesucristo.

Y si, tras dejar tu rastrillo de burguesita hacendosa, consientes en alejarte de la sencillez de tu corazón, tal vez te sea dado ver los Angeles Custodios de octubre a los que fuera confiada la dulce agonía de la naturaleza.

¡Ah, cuánto necesita uno de esos ángeles, si se es pobre! Es el mes más terrible de todas las estaciones, el que precede al invierno. Viendo los bosques y los más modestos montes con sus deslumbrantes vestiduras de brocado, los propietarios se frotan las manos, pensando en la enorme tribulación de las almas. A esto llaman su gloria, puesto que para pagarles es menester que los infortunados se extenúen, que las madres resistan el hambre y que los niños sucumban.

¡Los niños... el oro de los cielos, la Jerusalén celestial, la eterna patria de los miembros torturados del Redentor... los propietarios! ¡Ah, Jesús, Alegría de los Angeles y Padre de los pobres, ten piedad de nosotros!

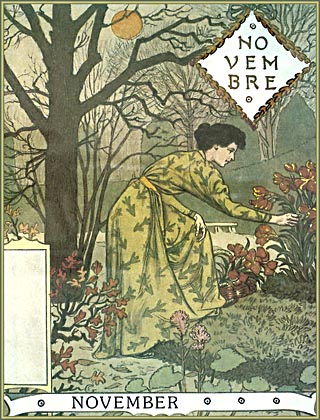

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Ya estamos por fin en el cementerio, el Paraíso terrenal, según Marchenoir. ¡Qué paz! ¡Qué dulzura! ¿Quién podría expresar cuánto refresca la vista de las tumbas? Los que están en ellas, gracias a Dios no han de salir voluntariamente, para atormentar una vez más a los que aún tienen que morir.

Verdad es que si ellos pudieran evadirse, la tierra no podría contener sus súplicas o sus gritos de desesperación... ¡Viva el silencio!

No hay consuelo terrenal comparable a esto: que todos los hombres deben morir, y que esperando el milagro del fin de los fines, siempre habrá, para cada generación clamorosa, una correspondiente generación sumida en el silencio. Cien mil se levantan, y cien mil se acuestan. ¡Hermosa ley! El deseo de enterrar a alguien para vivir cada uno un poco más está tan arraigado en la naturaleza del hombre que puede decirse que sólo la Iglesia es misericordiosa con los difuntos.

Quiero creer que es con la piadosa intención de embellecer una tumba que esta joven toma esos tristes alhelíes otoñales. Ella no aparece seria ni melancólica bajo su ropaje traspasado de los dardos del Sagitario. ¿Por qué habría de estarlo? No es a su edad cuando se cree en la muerte; y si se cree en ella, tal creencia es muy confusa, y con el concurso de no pocas efusiones sentimentales.

Su historia, indudablemente, es de una chatura extremada. Desde su más tierna edad se le ha dicho que todos los caminos llevan a Roma; que no hay humo sin que haya habido fuego; que los grandes dolores son mudos, y que Dios no exige tanto. Además de tales viáticos, se le ha dado algunos elementos de gramática, algo de música, poesía y aritmética; y alterna sus ejercicios de bicicleta con la lectura substanciosa, por ejemplo, de los libros de Paul Bourget.

Si ella va al cementerio el Día de los Muertos, es ante todo, porque la moda lo exige; tal vez, también va allí porque en alguna de sus fosas se desmenuza la osamenta de su padre o la de su madre, y porque es más conveniente y más conmovedor enternecerse sobre esas carroñas que embriagarse en un lupanar.

—Hija mía —aúlla una voz desesperada que ella no puede oír—, hija cruel, ¿por qué no tienes compasión de mí? Yo padezco infinitos males. Si el vaho de mi tormento te alcanzara, caerías muerta al instante, y la centésima parte de una gota de mi horrible sudor bastaría para encenderte como una antorcha, ¿No tienes pues, una plegaria, nada más que una plegaria, para mí, en este día de la conmemoración de Todos los Difuntos?

Si la miserable joven oyera esas palabras creería, con sus maestros, en una alucinación; y se diría, dulcemente emocionada, que los muertos son bienaventurados porque han dejado de sufrir.

¡Vuélvete, pues, bestia feroz, y mira ese árbol despojado, esa línea de tumbas, ese sol apagado...! Dentro de algunas horas vas a morir.

DICIEMBRE

DICIEMBRE

¡Alabado sea Dios! Esta es la última. Llega a su fin el desfile de esas bellas jóvenes extrañas que nos ha ofrecido el admirable Grasset, como especies representativas de la vanidad de todo cuanto pasa. Excesivo es mi cansancio, y será con verdadero contento que despediré a esta sacerdotisa del Capricornio, tras de la cual nadie ha de venir.

Para nada me hace falta el muérdago que colma su delantal. Que se lleve esa especie parásita para aquéllos que le atribuyen una virtud misteriosa. Solamente le recomiendo que cuide de no aplastar esas bellas rosas de Navidad que están a sus pies. Y luego, ¡Dios santo! que se vaya, que desaparezca en su inmenso parque cubierto de nieve.

Francamente, ya he tenido suficiente de todas esas criaturas sin Dios, que acabarían por hacerme olvidar los Tres Misterios. Llévate tus doncellas, mi buen Grasset. Son bellas a la vista, no te lo niego, pero ¡tan mal criadas! No hay una que haya dejado entrever la menor señal de ser cristiana. Y ésta es la razón por la cual no he podido observarlas sin tristeza o, en algunos casos, sin cólera.

Recuerda lo que te dije respecto de la cuarta, la seductora que lleva sobre su ropaje color de Oriente el jeroglífico del Toro. A aquélla que me parecía tener más alma que las otras, le he hablado de mi propia alma, llegando a decirle que era un monstruo insaciable. Ella no ha debido comprender mucho de semejante discurso. ¿Qué hacer entonces? Tus doce niñas, Eugenio, son simulacros impíos, y no podría yo emplear otro lenguaje que el de los antiguos Testigos, desollados o quemados vivos, que fueron llamados Mártires.

¿De qué serviría recordar a esa sembradora de muérdago, que Jesús va a nacer en Belén, donde le adorarán los Angeles, los Pastores, los Reyes, y donde se hallarán, para darle la bienvenida con su hálito, el Buey y el Asno, símbolos de los Dos Testamentos, y que acudieron al pesebre del Niño pobre, en cumplimiento de una consigna que les fue dada por un profeta, hace veintiséis siglos?

Ella me miraría con los ojazos color nieve de los ídolos eternamente ciegos.

¡Qué lejos estamos de los ojos arrasados en lágrimas que sería necesario tener, para sólo pensar en la Pobreza adorable! ¡Y a qué distancia infinita nos hallamos de los ojos como cisternas eternas, cuales debieron ser los de la Samaritana, cuando aquel Emmanuel que llegó a ser grande le pidió de beber!

Y aún más, y por último, oh querido gran artista: ¿qué quieres tú que yo diga a zodíacos que ignoran —entre otras cosas— que la Redención del género humano se ha realizado bajo el Signo de Piscis, y que esto se halla escrito en el Evangelio? Es ésta una cosa que les convendría saber, sin embargo.

¿No da miedo, por otra parte, la riqueza de estos zodíacos? A excepción de la primera, que cultiva ella misma su jardín, todas son unas marquesas; incluso esta última, de mirar tan aniñada, es burguesa a la manera de una princesa. A ninguna le falta nada; la mayoría son, evidentemente, propietarias. ¡El Zodíaco propietario!... Es para morirse.